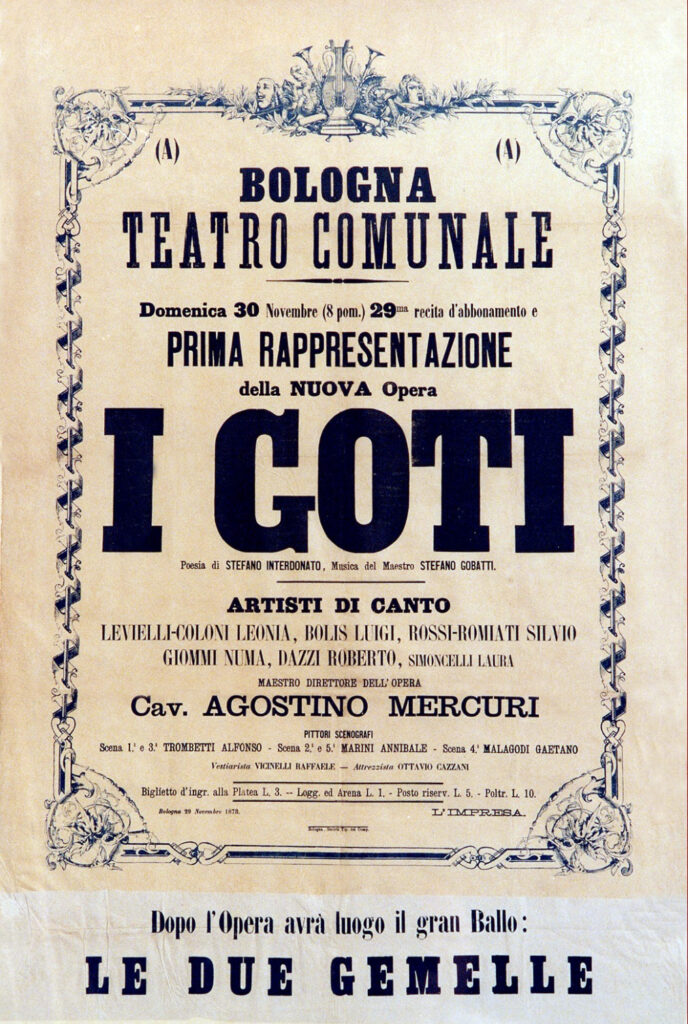

E fu un successo senza precedenti, come già detto. Non fu soltanto un’esplosione di entusiasmo popolare, ma fra i plaudenti vi erano le persone più colte in campo musicale, fra cui il pianista Rubinstein. Basti dire che I Goti a Bologna si suonavano persino in chiesa durante la messa. Gloria ed onori piovvero allora sullo sconosciuto maestrino ventenne, sbucato fuori dalle nebbie polesane. Ebbe la Cittadinanza onoraria della città di Bologna (come Verdi e Wagner), la nomina a Cavaliere della Corona d’Italia da parte del Re Vittorio Emanuele II, che invitò il giovane maestro aCorte, a Roma, per rappresentare la sua opera davanti ai Corpi Diplomatici di tutte le nazioni.

Alfredo Testoni, poeta e commediografo dalla vena umoristica, in un inserto per gli abbonati al Resto del Carlino del 1905, riferisce: “ Anche a Bergantino, paese natale di Gobatti, gli entusiasmi andarono alle stelle. Quelli che avevano deriso Gobatti ancora ragazzino, ora, ricreduti, erano i primi a suscitare grida di gioia e osanna in suo onore. Gli abitanti, che di solito si coricavano all’imbrunire, erano invece tutti sulla via a manifestare il proprio entusiasmo.

La banda e la folla acclamavano davanti a una modesta casa dove intanto accadeva una scena commovente: una madre sveniva di gioia all’annuncio che quella festa così spontanea, così vera, era dedicata a suo figlio, che aveva fatto un ingresso trionfale nel tempio dell’arte. Chi l’avrebbe detto! Stefano maestro e grande maestro! Ma dunque quei signori di Milano si sbagliarono quando lo rimandarono con lo spartito sotto il braccio dicendo che la sua musica era troppo “gotica”. E le grida e gli applausi sarebbero continuati fino al giorno seguente, se il sindaco non avesse posto fine alla gioia dei bergantinesi invitandoli ad andare a letto e promettendo che il Municipio avrebbe pensato a rendere imperituro il nome di Stefano Gobatti”. E Alfredo Testoni concludeva dicendo che un vecchietto, tutto spirito, assicurò il Sindaco che non pensasse tanto alla cosa, perché Gobatti si sarebbe fatto da sé un monumento imperituro.

Il maestro, giovane, bello e famoso, lanciato ai vertici della gloria, era conteso dai più importanti salotti della Bologna nobile e colta. Giosuè Carducci con Panzacchi e Stecchetti, che costituivano il cosiddetto triumvirato culturale bolognese, in un banchetto in onore di Gobatti magnificavano il giovane compositore come colui che avrebbe dato una sua impronta sul futuro dell’arte musicale in Italia.

Tutta la stampa dedicava intere pagine al nuovo idolo. Sangiorgi, direttore de L’ARPA in data 12.12,1873 così scriveva: “… Ogni sera può dirsi che l’opera fu eseguita due volte con incassi favolosi, cosa mai avvenuta. Fra di noi non si parla che di Gobatti. Per le vie lo si ammira non come un maestro che nasce, ma come il compositore che abbia già dato vita a venti capolavori. I suoi ritratti si vendono a centinaia, i Lions Clubs lo invitano a banchetti, le muse cantano le sue lodi, gli si offrono corone e per le vie si dedica a Gobatti una festa popolare. Il celebre baritono Antonio Cotogni manda da San Pietroburgo un telegramma onde rallegrarsi col giovane autore. Molti maestri si rodono di rabbia per la vittoria del compositore che appare un ardito propugnatore di una scuola nuova, che rasenta quella di Wagner, ma che conserva tutta la fisionomia della musica tradizionale…”.

Il Corriere del Polesine di Rovigo, in data 26 agosto 1898, scrisse che Stefano Gobatti nel 1873 prima di lasciare Bologna, aveva indirizzato una lettera ai giornali in cui, premessi i ringraziamenti alla cittadinanza, egli così si esprimeva: “ Qualunque possa essere l’esito che mi attende nella mia nobile quanto ardua carriera, non mi uscirà dall’animo, che qui venni oscuro e non d’altro ricco che del mio amore per l’arte, e che ne ripartii accompagnato da tutti i conforti di un primo e più che meritato, veramente invidiabile successo”.

Pareva quasi che un leggero presentimento gli si affacciasse in quell’istante dell’avvenire triste che lo attendeva.

La trama dell’opera “I Goti”

A questo punto, risulterà gradita una breve parentesi sui contenuti dell’opera prima di Stefano Gobatti.

Le vicende dell’opera sono tratte da una pagina della storia d’Italia all’epoca delle invasioni barbariche nell’Impero Romano del V° secolo. Libretto di Stefano Interdonato (nota 7). È una tragedia lirica in quattro atti ambientata alla corte di Pavia nel 488 dopo Cristo.

Protagonista dell’opera è la bella regina dei Goti Amalasunta, figlia di Teodorico. È regina dei Goti, ma è innamorata della civiltà romana e anche di un giovane patrizio romano di nome Sveno. Viene perciò odiata dai principi guerrieri della sua corte, proprio perché ai loro occhi appare troppo clemente verso i Romani vinti. Allora uno dei principi goti più potenti, Teodato, spregiudicato e ambizioso, mette in atto un piano diabolico per toglierle il potere e sostituirsi a lei: prima fa segretamente uccidere il figlio di Amalasunta, perché principe erede al trono, e poi con un ricatto costringe la regina Amalasunta a sposarlo per essere associato con lei al potere. Ma non si ferma qui: per divenire unico signore incontrastato del regno, accusa la consorte Amalasunta di amoreggiare con il romano. Sveno, che realmente nutre sentimenti d’amore nei confronti di Amalasunta, e, in un castello sul lago Trasimeno, li fa uccidere entrambi, divenendo così padrone assoluto del regno dei Goti.

L’invasione de “I Goti” in Italia

Dopo il vibrante successo di Bologna, crebbe nei maggiori teatri italiani il desiderio di assistere alla rappresentazione de I Goti. Ebbe inizio quella che un giornalista dell’epoca definì l’invasione dei Goti in Italia. Quasi contemporaneamente, nel breve volgere di poche settimane del 1874, l’opera del maestro Stefano Gobatti fu posta in cartellone al Teatro Regio di Parma, all’Apollo di Roma, al Carlo Felice di Genova, al Regio di Torino, alla Pergola di Firenze. L’opera di Gobatti era vivamente attesa fuori Bologna, per poterla giudicare con maggiore obiettività, lontano dai clamori che essa aveva suscitato nella città felsinea, e per poterne effettivamente confermare il successo o comunque decretarne il giusto valore.

Fu Parma per prima a proporre al proprio pubblico I Goti di Gobatti che andarono in scena al Teatro Regio il 4 febbraio 1874: l’opera fu replicata per undici serate, con un successo di pubblico ed un consenso costante ed inequivocabile, in un ambiente che non nascose mai la sua tradizionale severità di giudizio.

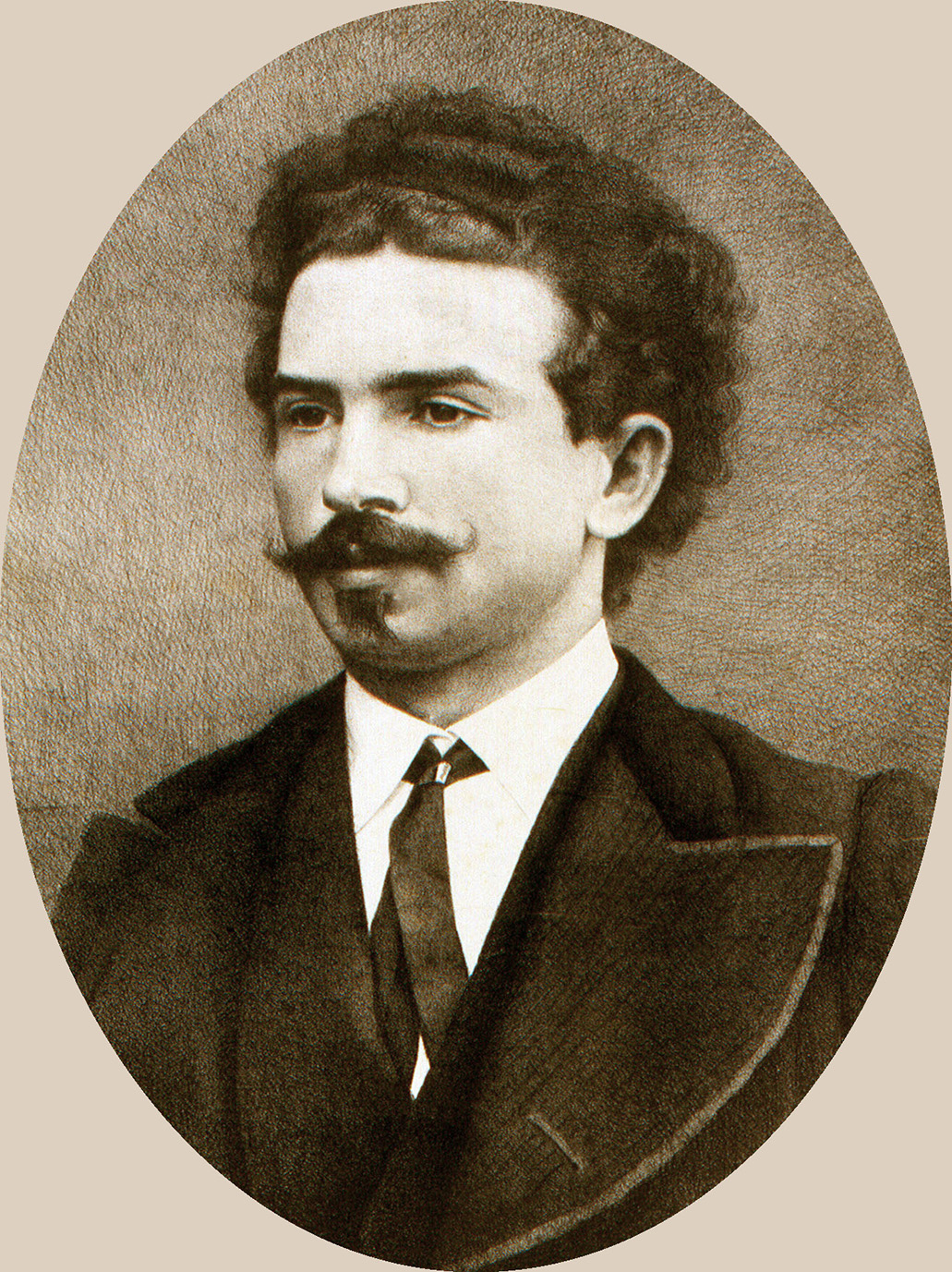

Stefano Gobatti, dagli archivi del Teatro Regio di Parma del 1874,

in occasione della rappresentazione dell’opera I Goti.

Quasi in contemporanea con le rappresentazioni di Parma, I Goti andarono in scena a partire dal 10 febbraio anche al Teatro Apollo di Roma per nove repliche. Ad una rappresentazione partecipò anche la principessa Margherita di Savoia, futura regina d’Italia (1878), che divenne sincera ammiratrice di Gobatti. Il re Vittorio Emanuele II° nominò Gobatti “Cavaliere della Corona d’Italia”, dopo la rappresentazione dell’opera a Corte.

Parve a questo punto che l’opera potesse continuare la sua “invasione” in numerosi altri teatri d’Italia, invece per una serie di “traversie” o “contrattempi”, alcune imprese temporeggiarono oltre modo, adducendo vari pretesti. Si parlò allora di complotti orditi ai danni de “I Goti” e lo stesso Gobatti, qualche anno più tardi, informava di ciò Tito Ricordi (nota 8) scrivendo:

“… era ormai tempo di finirla coi Goti, la cui invasione in tutto il Bel Paese dava troppo ai nervi dei miei avversari. Ed in mancanza di mezzi leciti ed onesti, si ricorse alle sopraffazioni indegne, compresa la peggiore di tutte, perché venale: quella cioè delle altre più efficace, perché imposta a base di quattrini. E con tali poco scrupolosi espedienti si giunse ad impedire la rappresentazione a Trieste, a Reggio Emilia, a Venezia, dove era già in tabellone, ad Ancona, a Foggia, a Napoli e chissà in quanti altri teatri! … tanto che, preso dal disgusto, mi indussi a rifiutare per ben due volte, all’impresa Corti di eseguire l’opera al Dal Verme di Milano, e ciò feci anche allo scopo di liberarmi da uno sciame di ricattatori che giunsero persino a farmi spudoratamente richieste di denaro non disgiunte da intimidazioni e minacce di ogni genere, di cui conservo preziosi documenti”.

Atteggiamenti simili, ai danni di un autore o di un’opera, erano possibili, anzi tutt’altro che infrequenti; è facile ritenere che ormai I Goti avessero riempito più che a sufficienza le teste di tutti e, dall’altra parte gli addetti ai lavori non ne potevano probabilmente più di sentir parlare del giovane maestro e non avevano più nulla da dire o da scrivere sull’opera e sul suo autore. Così sorprese la rappresentazione de I Goti in piena estate al Teatro Nuovo di Padova. La prima fu data il 18 luglio 1874. Ma alla fine, de I Goti non si parlò più, almeno fino alla rappresentazione bolognese del 1898 al Teatro Politeama d’Azeglio, dove l’opera, 25 anni più tardi, fu accolta con successo anche dalla nuova generazione.

In mezzo al bailame sollevato dall’opera rimanevano aperte alcune domande: quanto valevano effettivamente I Goti? e quanto giovò il successo de I Goti al suo autore? Al primo quesito sul valore de I Goti i critici, seguaci delle due correnti artistiche verdiana e wagneriana, non hanno offerto una risposta motivata e soddisfacente. E oggi alla critica manca l’esecuzione musicale. Quanto al secondo dubbio, se Gobatti trasse vantaggio dal suo trionfo, rispose pochi anni dopo il critico Biaggi riconoscendo che a Gobatti “troppo caldi amici avevano procurato troppo rigidi censori”.

Due aneddoti consentono di comprendere le origini del “caso Gobatti” e riguardano Giulio Ricordi e Giuseppe Verdi.

Che Gobatti avesse maturato profonde inimicizie, lo testimoniano numerosi fatti. All’indomani dei primi successi bolognesi, il compositore si trovò al centro dell’interesse delle case musicali che intendevano acquistare i diritti della sua prima opera, capace di riempire i teatri. A questo proposito, interessante è quanto è dichiarato in una lettera autobiografica di Gobatti a Tito Ricordi del 1913. Primo aneddoto. Nella lettera si racconta che Giulio Ricordi, impressionato dal trionfo bolognese de “I Goti”, da Milano decise di recarsi a Bologna con la diligenza per assistere alla terza rappresentazione dell’opera. In quell’occasione avrebbe incontrato il giovane Gobatti e ne avrebbe acquistata l’opera a qualsiasi prezzo, per agganciare così al proprio carro un musicista che era garanzia di favolosi incassi. Quando, però, Giulio Ricordi arrivò alla stazione, la diligenza per Bologna era già partita in anticipo senza preavviso. Ricordi, allora, non volendo rinunciare al suo progetto, inviò subito un telegramma indirizzato al M° Stefano Gobatti presso il Teatro Comunale di Bologna con l’offerta di ben settantacinquemila lire per la cessione dell’opera e di una percentuale su tutti gli incassi per dieci anni. Una somma assai importante per quei tempi. Il telegramma, però, giunse prima nelle mani dell’impresario del Teatro Comunale, che si sentiva danneggiato da un eventuale passaggio di Gobatti alla Casa Ricordi, e allora trattenne il telegramma e lo consegnò solo poche ore dopo che all’Albergo Italia il maestro aveva firmato il contratto di cessione dell’opera per sole diecimila lire alla Casa Musicale Lucca (nota 9), avversaria della Ricordi. A parte il danno economico rilevante, l’aver il Gobatti steso un contratto con la Casa Lucca ed essersi così legato ad essa, gli rese naturalmente ostile la Casa Ricordi e quindi Milano, Verdi e i verdiani, che non attesero tanto tempo per entrare in azione. Qui sta l’origine delle disgrazie di Gobatti, vittima di interessi economici.

(Dallalettera autobiografica di Gobatti a Tito Ricordi del 1913 e dalla corrispondenza epistolare fra Giulio Ricordi e Stefano Gobatti del 1873 e da altre lettere di Verdi ad amici nobili del tempo).

Che vi fossero interessi sottili a far sì che il distacco tra Verdi e Gobatti non venisse superato, anzi si accentuasse, lo testimonia anche l’episodio di Genova.

Secondo aneddoto. Verdi partecipò ad una delle rappresentazioni de I Goti presso il Teatro Carlo Felice di Genova e, desideroso poi di conoscere il giovane maestro, con il segreto compito, forse, di allacciare un contatto con la Casa Ricordi, gli inviò un biglietto, invitandolo ad un colloquio. Ancor prima di ricevere l’invito, però, Gobatti era partito per Torino per assistere alle prove della rappresentazione della sua opera al Teatro Regio e qualcuno, allora, ne approfittò per riferire a Verdi che il superbo maestrino aveva sdegnosamente rifiutato l’invito. Verdi era all’apice del successo, sapeva che nessun Gobatti avrebbe mai minimamente potuto offuscare la sua fama, ma ugualmente se ne risentì e riferì a Ricordi un giudizio velenoso, che non poco peso ebbe sulla critica successiva: per il maestro di Busseto I Goti erano “il peggior aborto musicale della storia dell’opera lirica”. Era un giudizio sincero o rancoroso? Non lo sapremo mai. Inutile dire che per Gobatti non vi fu una seconda occasione per incontrare il venerando e potente maestro, il quale per raggiungere la fama aveva dovuto percorre i faticosi gradini di una lunga scala, a differenza del giovane maestrino.

A Stefano Gobatti ventenne era stato concesso tutto e subito. Egli partiva da un livello di successo al quale gli altri compositori non sarebbero arrivati al termine di una carriera. Questo eccesso di favore popolare sarà una palla al piede troppo pesante per un giovane che “metteva ali troppo audaci e si preparava a voli troppo arditi”.

Ancora a note

Note

7– Stefano Interdonato (Messina 1845 – Milano 1896) fu autore drammatico di ispirazione verista. Scrisse I figli di Lara (1884), L’ora critica (1884) e Malacarne (1885). Fu autore di racconti e novelle e si dedicò anche alla scrittura di libretti d’opera. Per Gobatti scrisse i libretti de I Goti e di Luce.

8 – Tito Ricordi (Milano 1865 – 1933) fu l’ultimo discendente di una famosa famiglia di editori musicali, la cui Casa era stata fondata da Giovanni nel 1808. Si ritirò dagli affari nel 1919, cedendo Casa Ricordi ad una gerenza. A Tito Ricordi, Stefano Gobatti, il 30 aprile 1913, anno della sua morte, scrisse una lunghissima lettera, in cui sono contenute le tappe della sua difficile esistenza.

9 – Casa Musicale Lucca. Fu per alcuni anni l’editrice rivale dei Ricordi. Fu fondata da Francesco Lucca, a Milano, nel 1825 e l’attività fu condotta, in particolar modo, dalla moglie Giovannina. La Casa, che tra l’altro pubblicò le opere di Richard Wagner, fu acquistata dai Ricordi nel 1888. Le edizioni Lucca stamparono 48.000 spartiti musicali.