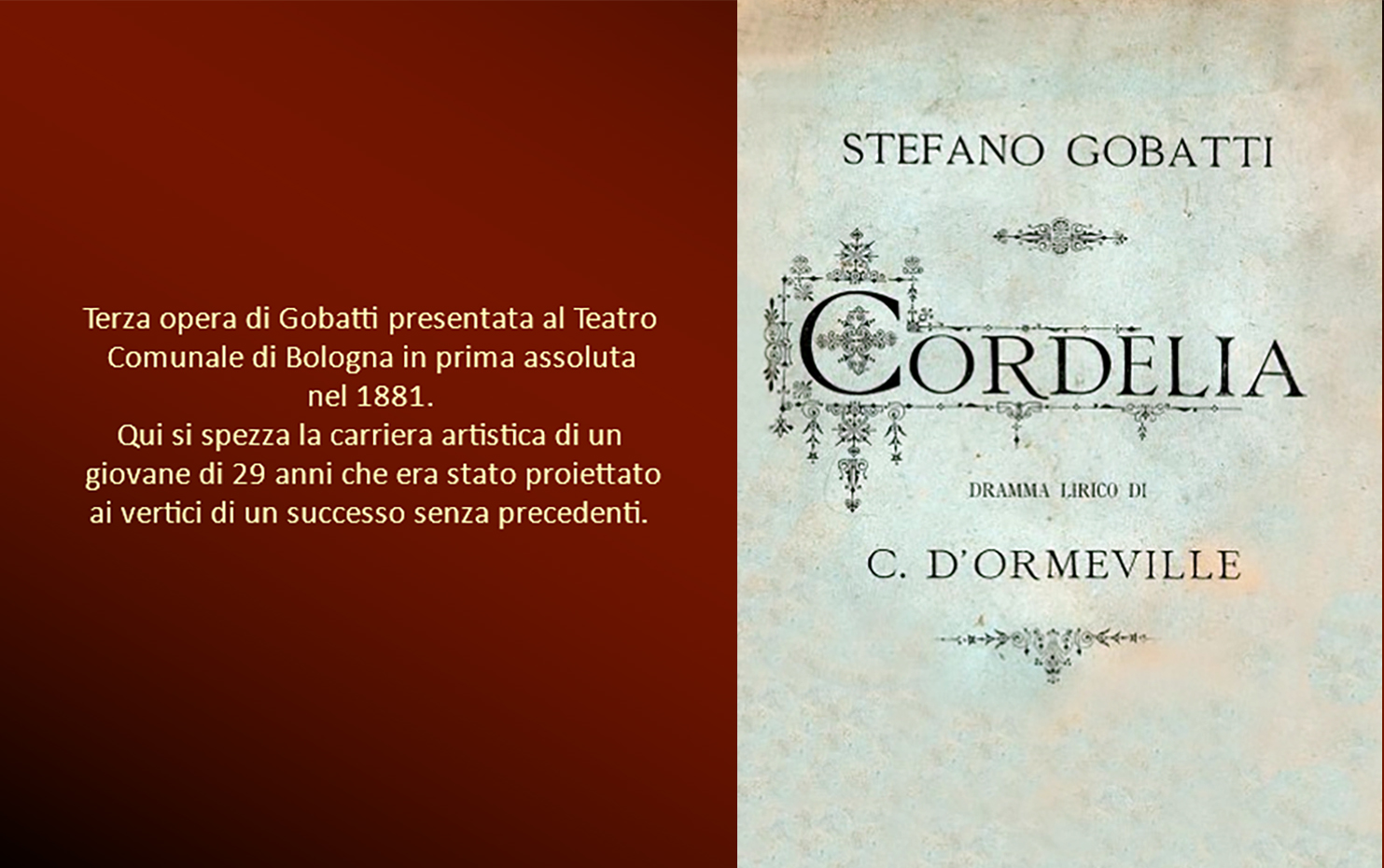

I fischi di Milano non costituirono solamente la marcia funebre per i funerali di Luce (che infatti non venne mai più rappresentata), ma segnarono anche il declino inesorabile, la morte artistica dello stesso Gobatti a 29 anni. Alla prostrazione morale e fisica, poi, si aggiunsero disavventure economiche e forti delusioni familiari, che gettarono il musicista nella miseria, portandolo ancora una volta a toccare con mano e a pagare di persona per le meschinità umane. Fu proprio per risollevare il compositore nello spirito e nelle finanze che Enrico Panzacchi lo convinse a dare alle scene il suo terzo lavoro, Cordelia, su libretto di Carlo D’Ormeville (nota 10). L’annuncio della presentazione di una nuova opera di Gobatti al Comunale destò subito vivo interesse.

Tuttavia, a dire il vero, Cordelia non nasceva sotto buoni auspici, in quanto l’opera venne a trovarsi, fin da ottobre, al centro di una querelle fra la direzione del Teatro Comunale ed il compositore stesso, relativa ai tempi di consegna del materiale. Il contenzioso coinvolgeva direttamente Gobatti, poiché il maestro, dopo l’esperienza con la Casa Lucca, non aveva voluto affidare a nessuna casa musicale la sua nuova composizione e, pertanto, doveva occuparsi direttamente, fra l’altro, anche della stampa del libretto, della partitura e delle parti dell’orchestra. Quali reali difficoltà si erano incontrate per la preparazione di Cordelia? Prima di tutto, Cordelia, nel momento in cui venne proposta al Comunale, era un’opera tutt’altro che compiuta. Scrisse infatti Gobatti nel 1913: “Detta opera, abbenché completa, essendo suscettibile di ritocchi, io la considerava in allora alla stregua di una bozza”. Essa necessitava, dunque, di un paziente lavoro di revisione ed è probabile che Gobatti vi avesse lavorato fino all’ultimo, magari anche ritardando la consegna del testo manoscritto ai copisti per le relative trascrizioni. In secondo luogo, appare chiaro che il compositore in quei mesi – lo dichiarò egli stesso – non possedeva sufficiente forza e lucidità per operare a beneficio della sua nuova creazione, né dal punto di vista artistico, né sotto il profilo organizzativo. E qui si inserisce l’ultimo aspetto della vicenda. Dopo Luce, Gobatti aveva sciolto il suo legame con la Casa Musicale Lucca, che certamente aveva rivestito un ruolo non del tutto trascurabile nell’insuccesso dell’opera, avendo imposto all’autore un libretto non gradito e tempi di composizione eccessivamente ristretti. Gobatti forse anche continuava a sperare nel recupero di un rapporto con la Casa Ricordi. Fu una scelta sicuramente deleteria per Gobatti e per l’opera stessa, in quanto, nel momento in cui sorsero gli immancabili problemi “organizzativi”, il compositore dovette disperdere energie ed attenzione su questioni totalmente al di fuori dell’arte, in un ambito per il quale egli non pareva particolarmente versato, ma soprattutto privo del sostegno economico e “politico” di una casa musicale che condividesse con lui l’interesse per una piena riuscita dell’opera e potesse pertanto contrastare efficacemente le segrete trame che operavano (come era ovvio attendersi) per un nuovo fallimento dell’autore. Questo probabilmente fu l’handicap più grave con il quale Cordelia si presentò al Comunale di Bologna.

Date le premesse, Cordelia non poteva certo risultare un trionfale successo. Gobatti si rese conto che la sua opera sarebbe stata rappresentata in una veste non adeguata a valorizzarla appieno e pertanto, nel corso delle prove, minacciò più volte di ritirare lo spartito per impedirne la messa in scena. Alla fine, come si legge nella Gazzetta dell’Emilia dell’8 dicembre 1881, il Gobatti, dopo aver partecipato alla prova generale, fece pervenire, per mezzo di un usciere, alla Direzione degli spettacoli e all’Impresa del Comunale, una diffida giudiziaria, con la quale riteneva responsabili dei danni coloro che, a tutti i costi, volevano far rappresentare l’opera, che sicuramente sarebbe caduta a causa di un’orribile esecuzione. Ma tale diffida non ebbe effetto.

Il pubblico, nel frattempo, viveva in un’attesa quasi spasmodica. Non c’era buon bolognese che non esprimesse le sue speranze, la sua ferma fiducia o le sue ansie. In Bologna, nell’autunno del 1881, non si parlava d’altra cosa che non fosse la nuova opera musicale, da quando il cartellone con il nome di Gobatti era apparso al Caffè delle Scienze e al Caffè dei Cacciatori, dove si davano convegno le persone più in vista della città. I professori d’orchestra erano ricercati, spiati, sottoposti a lunghi interrogatori: le piccole indiscrezioni correvano di bocca in bocca. Tre giorni prima della rappresentazione non si trovava più posto nel teatro, nemmeno a pagarlo mille lire. Alle due dopo pranzo la folla faceva già ressa alle porte e, come queste furono aperte, la vasta ed elegante Sala del Bibbiena ne fu tutta piena in un attimo.

Fuori, sulla piazza, la sera del 6 dicembre 1881, lo spettacolo era pure quanto mai interessante. Le carrozze signorili vi sostavano innumerevoli; le carrozze da nolo si stendevano in lunghe file giù per le vie adiacenti, e nella via Zamboni arrivavano oltre il Palazzo Poggi. E ancora una volta tutta la Bologna, che non era dentro al teatro, era fuori, intorno. Ovunque c’erano capannelli, assembramenti, discussioni alte, chiassose, tumultuose, che qua e là diedero pure origine a risse.

La serata memorabile fu ben dolorosa per tutti: per l’arte, per gli amici del maestro e, soprattutto, per il maestro stesso. Più tardi egli ebbe a scrivere che l’esecuzione dello spartito di Cordelia era stata “cosa veramente iniqua”.

La trama dell’opera “Cordelia”

Cordelia, è un dramma lirico in cinque atti, ambientato a Siena nel 1369, nel cuore delle lotte tra guelfi e ghibellini. I personaggi principali sono: Cordelia, giovane patrizia senese; Ercole, suo fratello e capo del partito ghibellino; Gualdo, ricco popolano, capo del partito guelfo. È una storia d’amore e di morte. Gualdo, vincitore del palio, aveva osato, durante i festeggiamenti, lanciare dei fiori alla nobile Cordelia, rapito dalla sua bellezza. Ella li aveva rigettati con sprezzo e tale gesto aveva originato un’aspra battaglia, nel corso della quale Gualdo e gli altri guelfi erano stati scacciati da Siena. Gli esuli, però, si stavano preparando a tornare in città. La vicenda inizia proprio mentre fervono i preparativi per l’aspro scontro. I ghibellini hanno la peggio e Gualdo, ancora consumato dall’ira per l’oltraggio subito, penetra nel palazzo Saracini e, con la violenza, disonora Cordelia. Il fratello Ercole, allora, promette la morte a chi ha osato tanto. Cordelia, che ha riconosciuto Gualdo, attenta alla sua vita e lo trafigge con un pugnale. Tuttavia, mossa poi da pietà, lo soccorre e lo nasconde nel suo palazzo. Recuperate le forze, Gualdo confessa a Cordelia il suo amore ed il proposito di riparare il disonore arrecatole, con il matrimonio. Cordelia cede e dichiara il suo amore a Gualdo. Mentre Gualdo si prodiga per riportare la calma nella città, Ercole nota un lampo d’amore negli occhi della sorella; la raggiunge poco dopo nella cattedrale, la accusa di tradimento e la avvelena. Gualdo ritrova la sua amata in fin di vita: c’è solo il tempo perché il vescovo li unisca in matrimonio; Cordelia muore chiedendo di restare invendicata.

Secondo Gobatti le prove di Cordelia erano state insufficienti e qualcuno parlò, a proposito della messa in scena di Cordelia, di una guerra sleale, immoralissima, concludendo essere necessario il battesimo onesto di altra impresa. A tal proposito, scrisse Gobatti: … tanto poterono le male arti e gli intrighi d’ogni maniera, escogitate dai miei avversari, per la qual cosa un celebre giureconsulto, l’avvocato Giuseppe Ceneri, ebbe ad esclamare, e non pochi ancora lo ricordano: “Se il Gobatti avesse infisso nel ventre di qualcuno venti centimetri di coltello, tutti i tribunali del mondo lo avrebbero assolto”.

Anche la terza opera, Cordelia, fu inevitabilmente segnata da contrasti e avversità. Gobatti, che aveva appena 29 anni, aveva già concluso la sua carriera spezzata, che non aveva potuto dare i suoi frutti migliori. Cordelia non venne più riproposta: si chiudeva irrimediabilmente un altro breve, turbolento capitolo della vicenda artistica del “caso” Gobatti. E del compositore che ne fu? Da quell’epoca – egli scrisse più tardi – un fitto velo si interpose fra me e la società umana, con la quale non volli più rapporti. E in tale stato di cose affrontai tutte le gradazioni delle più angosciose privazioni.

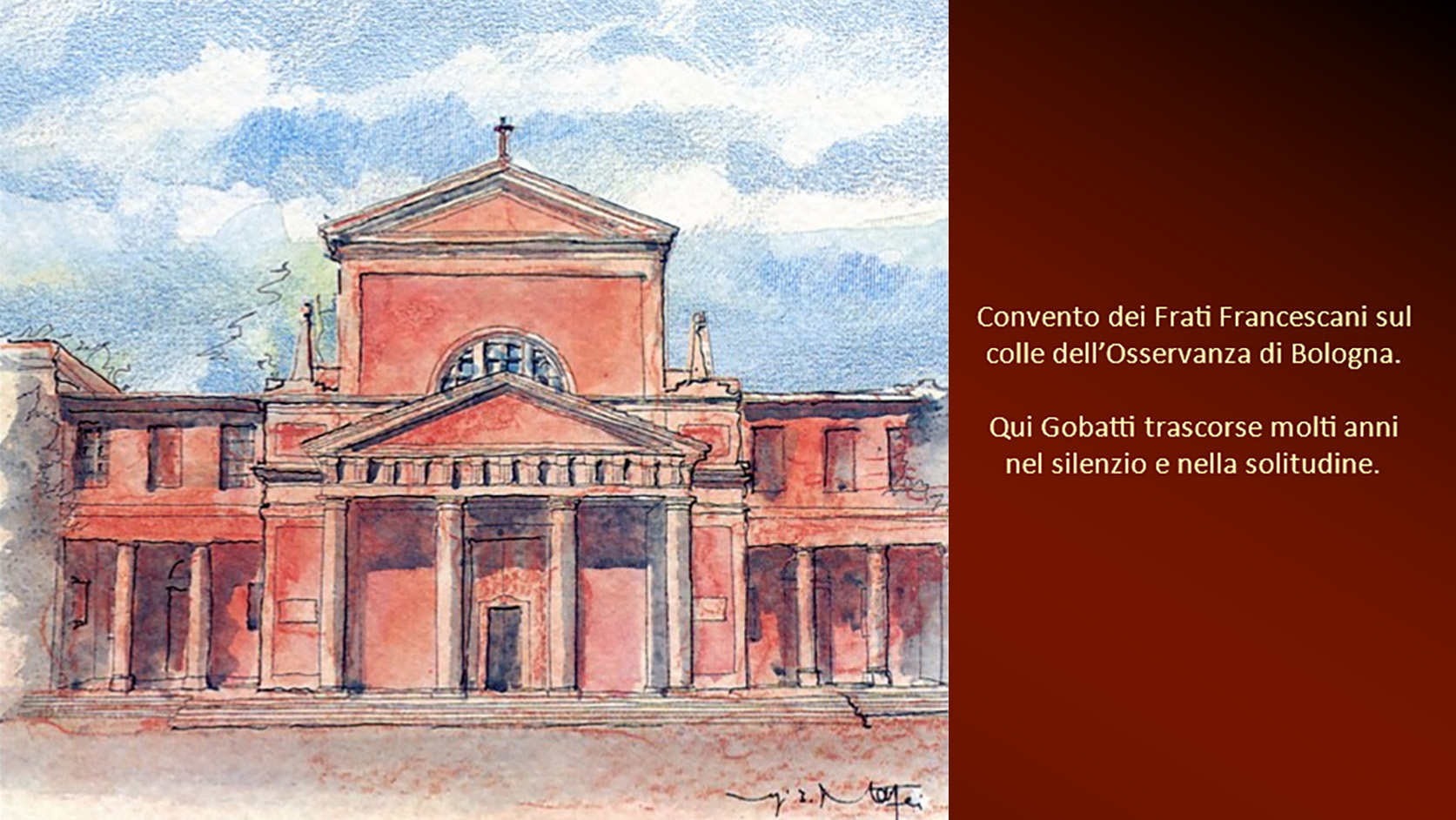

Deluso, amareggiato, diffidente, travolto anche da dolorose vicende familiari, il musicista si isolò sempre più, fino a chiedere rifugio al Convento francescano dell’Osservanza sulle colline di Bologna per avere un piatto di minestra e un letto per dormire: per sopravvivere in una situazione di estrema povertà. In quegli anni si adoperò per scrivere musica sacra, da camera e una nuova opera intitolata Massias, rimasta inedita.

Con una certa sorpresa si tornò a parlare di Gobatti cinque anni dopo la rappresentazione di Cordelia. L’interesse mai sopito nei confronti della sua musica portò la direzione del Teatro Comunale di Bologna ad organizzare un concerto in cui si potessero ascoltare le composizioni del maestro, in particolare quelle nuove. La serata si tenne il 25 maggio 1886. Gobatti, oltre ad essere l’autore delle musiche, si assunse anche il compito di dirigere l’orchestra.

Gobatti, tuttavia, aveva maturato la consapevolezza che un rilancio della propria carriera artistica poteva avvenire attraverso la riproposta dell’opera che lo aveva tolto dall’anonimato, I Goti, in una forma, però, più matura, emendata da tutti quei “peccati di gioventù” sui quali parte della critica, in passato, si era puntigliosamente soffermata. Assieme alle nuove composizioni, dunque, il maestro, in quegli anni, lavorò duramente alla revisione della sua grande opera, certo di poter avere, un giorno, l’occasione per riproporla al giudizio del pubblico e della critica.

Qualche mese dopo il concerto bolognese, parve giunto il momento di presentare per la prima volta I Goti a Milano, al Teatro Dal Verme. Gli accordi erano stati definiti, la messa in scena era pronta, ma i cantanti scelti risultarono di ripiego. Fu il librettista Interdonato ad accorgersi della grave pecca e si affrettò a comunicarlo al compositore e così la possibilità di presentare I Goti a Milano svanì definitivamente.

Ancore per note

Note

10 – Carlo D’Ormeville (Roma 1840 – Milano 1924) è il più importante dei librettisti di Stefano Gobatti. Poeta, agente teatrale, direttore della rivista Gazzetta del Teatro; i suoi libretti d’opera furono musicati anche da altri importanti compositori, quali Filippo Marchetti, Amilcare Ponchielli, Alfredo Catalani.