Il Teatro alla Scala di Milano, verdiana

Il Teatro Comunale di Bologna, wagneriana

Una guerra tra due mondi musicali

L’Ottocento fu il secolo d’oro dell’opera lirica che riguardava tutti i ceti sociali. Essi però rimanevano divisi anche nei teatri: i nobili nei palchetti, i borghesi in platea, il popolino in loggione, formato da spettatori che non potevano permettersi di meglio, erano i più esigenti, i più emotivi, dal fischio e dall’applauso più facile.

Entriamo, con uno sforzo di fantasia, in questo mondo dell’800, un secolo tutto dominato dal geniodiVerdi che per fortuna sua non ebbe molta concorrenza: Rossini (Barbiere di Siviglia) si ritirò presto a Parigi, sgombrando il campo italiano; Donizetti (Elisir d’amore, Lucia di Lamermoor) fece lo stesso, si trasferì a Parigi e non ebbe vita lunga; Bellini (Norma, La Sonnambula) morì giovanissimo (34 anni). Per i compositori minori, Verdi fu come un terremoto: li inabissò tutti.

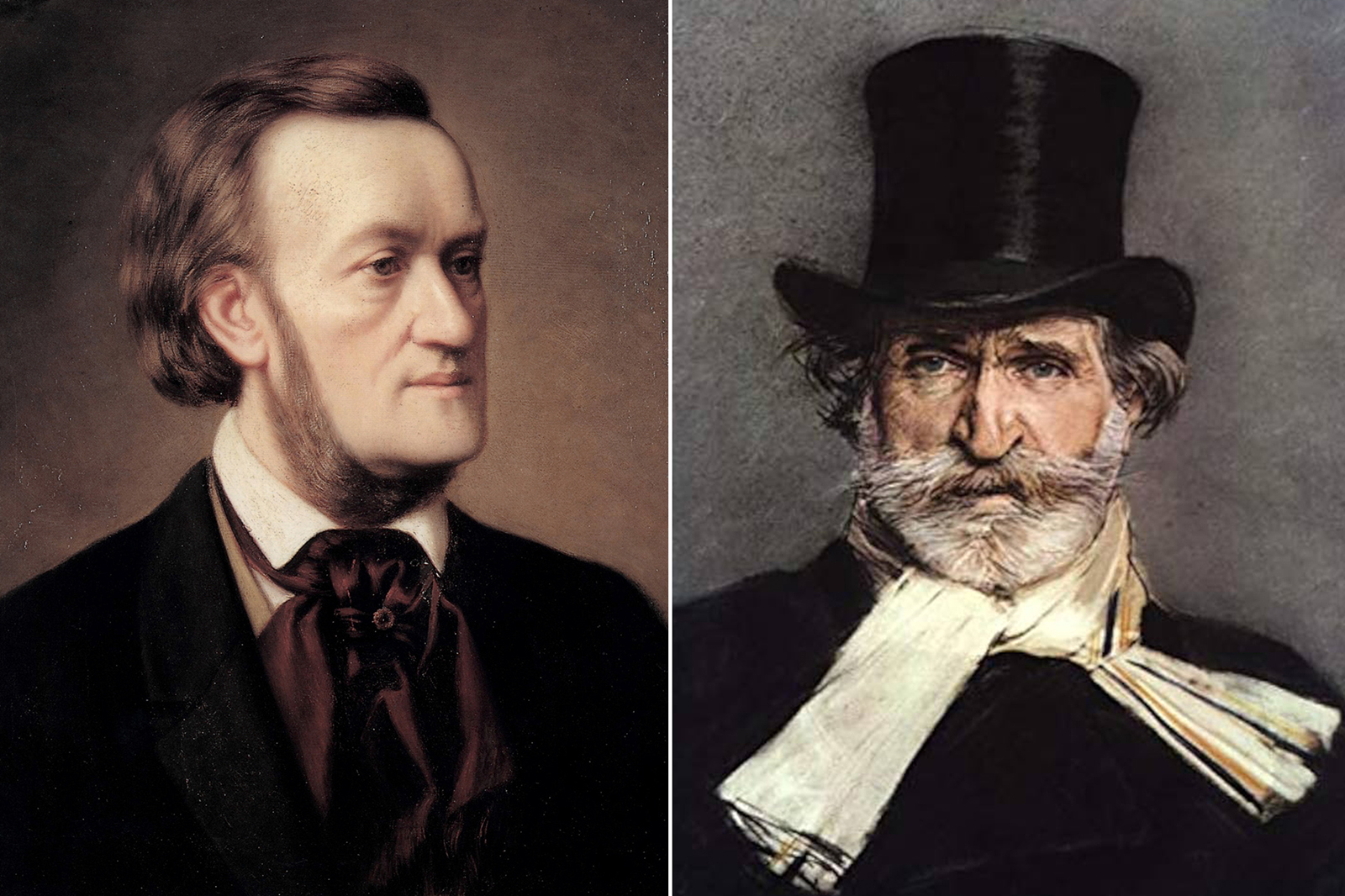

Unico avversario fu Riccardo Wagner, tedesco, nato a Lipsia nel 1813, che, pur coetaneo di Verdi, era il compositore di una musica rivoluzionaria che non aveva nulla a che vedere con la musica all’italiana di Verdi.

In Italia Verdi e Wagner diedero vita a due correnti artistiche contrapposte che avevano ciascuna una propria sede: Milano era la città dei verdiani e della musica tradizionale italiana e Bologna era la città dei wagneriani che contrapponevano all’invadenza verdiana la musica “avveniristica” di Wagner.

La divisione divenne sempre più profonda perché tutto il mondo musicale si divise nei due schieramenti: verdiano e wagneriano. Spesso le opere che avevano successo a Bologna wagneriana cadevano a Milano verdiana e viceversa.

Erano schierate anche le Case Musicali: la Casa Ricordi (nota 6) e il Teatro alla Scala erano con Verdi. Tutta Milano formava un blocco granitico, potente e prestigioso a sostegno della musica verdiana, mentre la Casa Musicale Lucca con il Teatro Comunale di Bologna e i Bolognesi sostenevano la musica wagneriana contro il predominio dell’arte di Verdi. Era una vera guerra fra due mondimusicali combattuta con ogni mezzo lecito e illecito.

Erano divisi i teatri, le Case Musicali, la critica. E gli impresari? Gli impresari affaristi si destreggiavano con abilità e ruffianeria fra verdiani e wagneriani, interessati solo ai loro lauti incassi. Nella valutazione delle opere tutti prendevano come metro di misura i propri idoli: Verdi e Wagner e non giudicavano le composizioni per il loro intrinseco valore estetico.

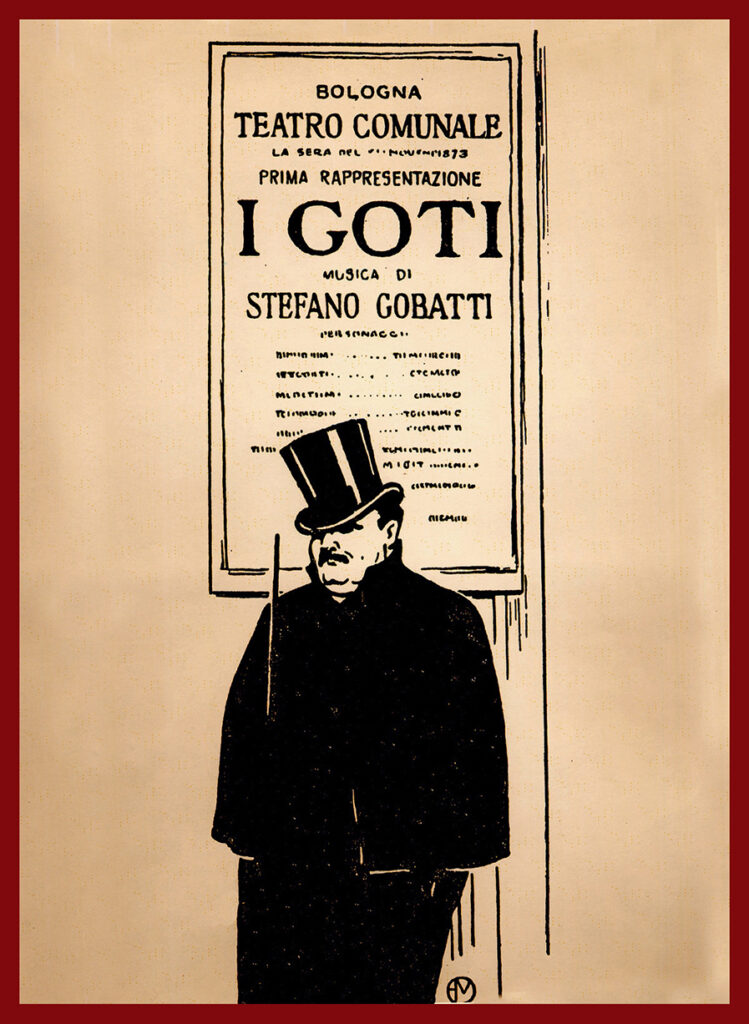

In questo ambiente teatrale intrigante, insidioso, affarista, in anni di grande passione operistica e di accesi antagonismi, entra in scena proprio ora Stefano Gobatti: proviene dal Polesine contadino, giovane ventenne, ingenuo, moralmente pulito, indifeso, non vaccinato contro le insidie teatrali. Ignaro della confusione che regnava nell’ambiente teatrale dell’epoca, si dirige con la sua prima opera I Goti nientemeno che al Teatro alla Scala, dando inizio ad una storia veramente incredibile.

L’opera, I Goti, esaminata a Milano per tre mesi da una commissione di professori, fu respinta con un giudizio definitivo: “Non rappresentabile”. In realtà, secondo quanto riportato da certa cronaca dei teatri dell’epoca, l’opera fu ritenuta poco rispettosa della tradizione melodrammatica italiana, in quanto risentiva troppo di influenze straniere, wagneriane. La musica de I Goti, insomma, era troppo gotica, troppotedesca e non poteva piacere a Milano, roccaforte dei verdiani e della tradizione musicale italiana.

Va detto, per amor del vero, che il libretto de I Goti fu musicato da Gobatti quando era ancora studente di 18 anni, come esercizio di composizione, in un tempo in cui nessuna opera di Wagner era stata ancora rappresentata in Italia. Il giovane maestro, quindi, non poteva aver calcato le orme di Wagner.

Gobatti, deluso, si recò allora a Bologna, che aveva la fama di essere un centro di cultura musicale illuminato, città mecenate degli artisti, aperta alle innovazioni e culla del wagnerismo e perciò città rivale di Milano.Qui il giovane Stefano, che allora aveva 21 anni, portò il suo spartito per verificare se l’impresario del Teatro Comunale l’accettasse per metterla in scena. L’impresario accettava l’opera, ma chiedeva 5.000 lire di cauzione che la famiglia non possedeva. Con enormi sacrifici si riuscì a racimolare la somma e corse allora per tutta Bologna la storia di questo giovane maestro che era rimasto con un solo paia di scarpe, una sola camicia e una giacchetta tutta sdrucita e spellata.

Quando poi giunse la serata della prima rappresentazione de I Goti, 30 novembre 1873, tutta Bologna era dentro o intorno al teatro per ascoltare la musica di questo ragazzino che veniva dal Polesine e portava una musica nuova.

Ancora note

Note

Casa Musicale Lucca. Fu per alcuni anni l’editrice rivale dei Ricordi. Fu fondata da Francesco Lucca, a Milano, nel 1825 e l’attività fu condotta, in particolar modo, dalla moglie Giovannina. La Casa, che tra l’altro pubblicò le opere di Richard Wagner, fu acquistata dai Ricordi nel 1888. Le edizioni Lucca stamparono 48.000 spartiti musicali.